ウーーーーンというサイレンが入港の合図。

ウーーーーンというサイレンが入港の合図。

漁を終えた船が港に入ってきます。

その後5分もしないうちに船から水揚げが始まります。

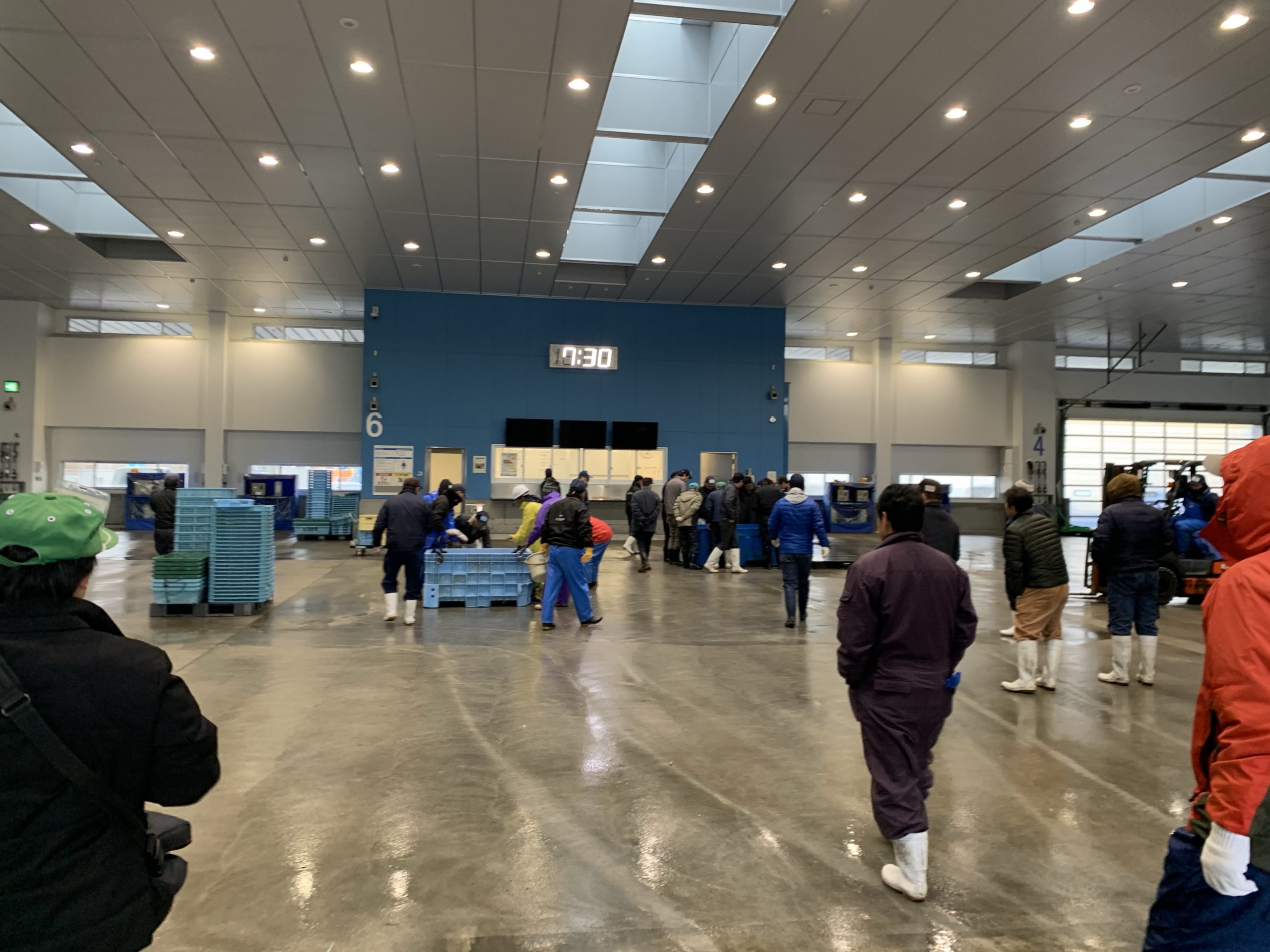

魚種や大きさによる選別がない場合、1つ目にタンクに入った魚をサンプルとして、その中の魚の大きさや種類の割合、鮮度などを見極めて大体の値段のあてをつけておきます。

このタンクのサンプルで船の中全体の魚の様子を予測するのです。

入札会場にタンクが運ばれている間も買受人はその目を魚から離さず、中の様子を観察します。

見た目が良いだけの魚もいるので、触ったりして確認する人もいます。

サンプルが入札会場につくやいなや、入札開始のベルが鳴り響きます。

このベルがやむまでに値段と量を書いて窓口に提出しなければなりません。ここまでで水揚げから5分とたっていません。

そんな素早さで値段を決めて投函する。

ベルがやむと緊張の一瞬です。

「マルイシ(屋号)40円 20トン」

などと高い順から呼ばれ、魚を買うことができます。

魚を買うことができなければ仕事がありませんので、この調達の仕事は魚屋の要ともいえる重要な仕事の一つです。

parque acuatico hinchable

それをわずか5分足らずで素早く決めていく。魚の大きさ、鮮度、割合、用途、相場・・・そういったことを考慮して値を決めるのはプロにしかできない大変な仕事。

普段は優しい買受人たちも水揚げが始まると空気感が違います。

大切なのは「魚と対話すること」。

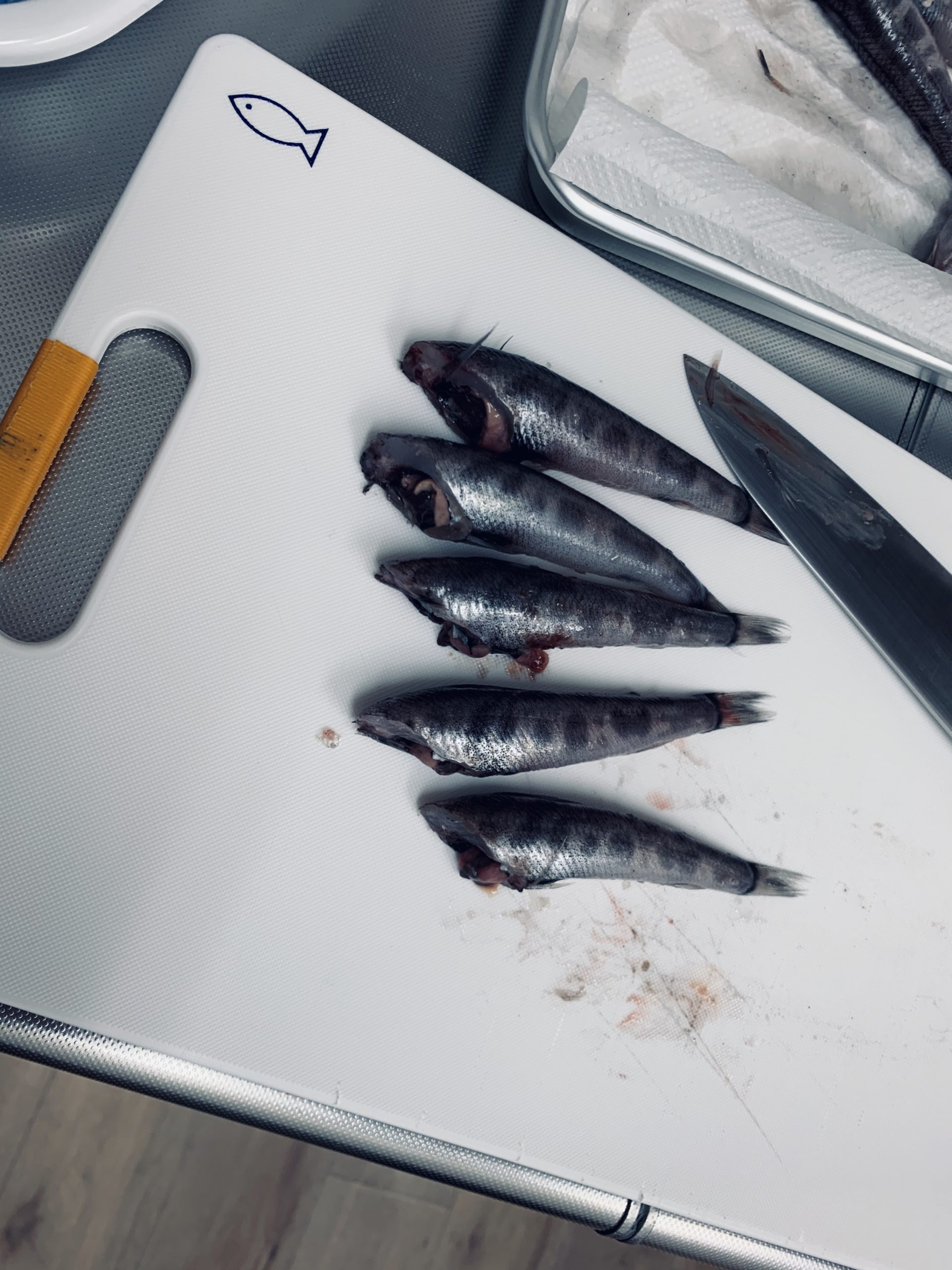

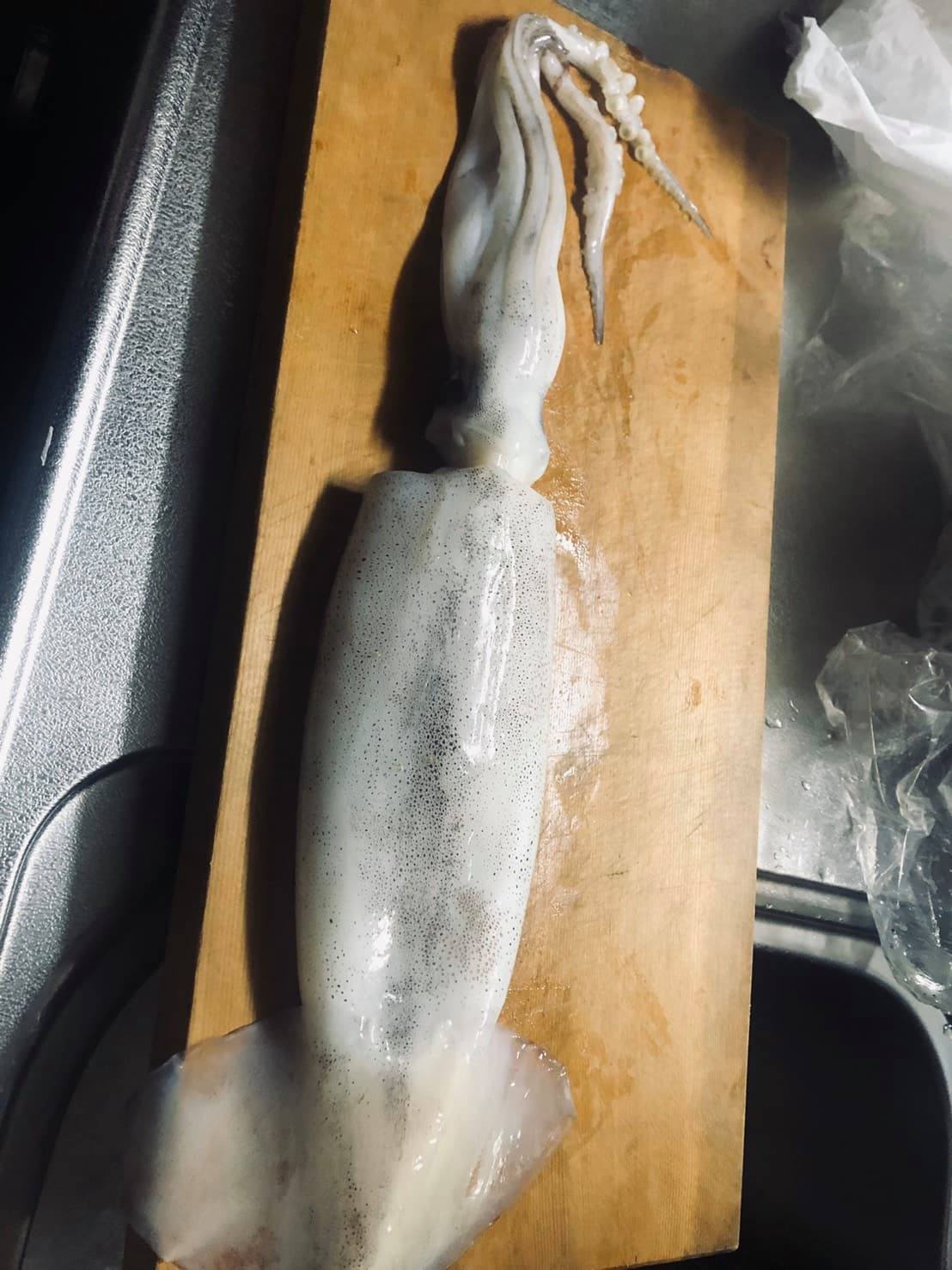

どうやって運ばれてきたのか、いつ獲られたのか、魚の状態を見ればすぐにわかります。

そうすることで最適な処理の仕方を考えながら毎日違う対応をしていくのがプロの魚屋の仕事です。