こんにちは。

先日、SNSにてカレイが呼吸している様子を投稿しました。

その際になぜ酸素をわざわざ水からとりだすのか、酸素じゃなくてもいいじゃないか、と不思議に感じました。

それから、魚類の体の構造や酸素の役割、生命の起源にいたるまで少し調べてみました。

諸説あるものもありますが、今日はお魚の呼吸となんで酸素のなの?ってことについて書きたいと思います。

【なんで酸素なの?】

私たちは鼻や口から空気を吸い、肺で酸素を取り込んで二酸化炭素を混ぜて空気を吐きます。

酸素を取り込み二酸化炭素を出す。

これが呼吸ですが、植物から人間までほとんど全ての生物が酸素を取り込んで二酸化炭素を出しているというところが同じなのは不思議ではありませんか?

酸素とはそれほどまでに生きていくのに重要なのでしょうか?

皆さんも中学生のとき一回は酸素をためた容器にマッチをつっこみ激しく燃える実験をしたと思います。

それが実はヒントで、酸素には物を燃やす力があります。

その燃やす力で酸素は私たちが食べたものから得た栄養をエネルギーに変えてくれるお手伝いをしています。

吐息から出る二酸化炭素はものを燃やした証拠です。

それによって私たちは日々考えたり、動いたりすることができるんですね。

そして、この何かを食べる・取り込むなどしてエネルギーを得ていく生物のほうが、そうしなかった種類の生物よりも強かったために今存在しているほとんどの生物が呼吸をするようになっているようです。

【エラは肺??】

魚もその例外ではなく酸素がないとエネルギーを得ることができません。ただその方法が私たちとちょっと違うようです。

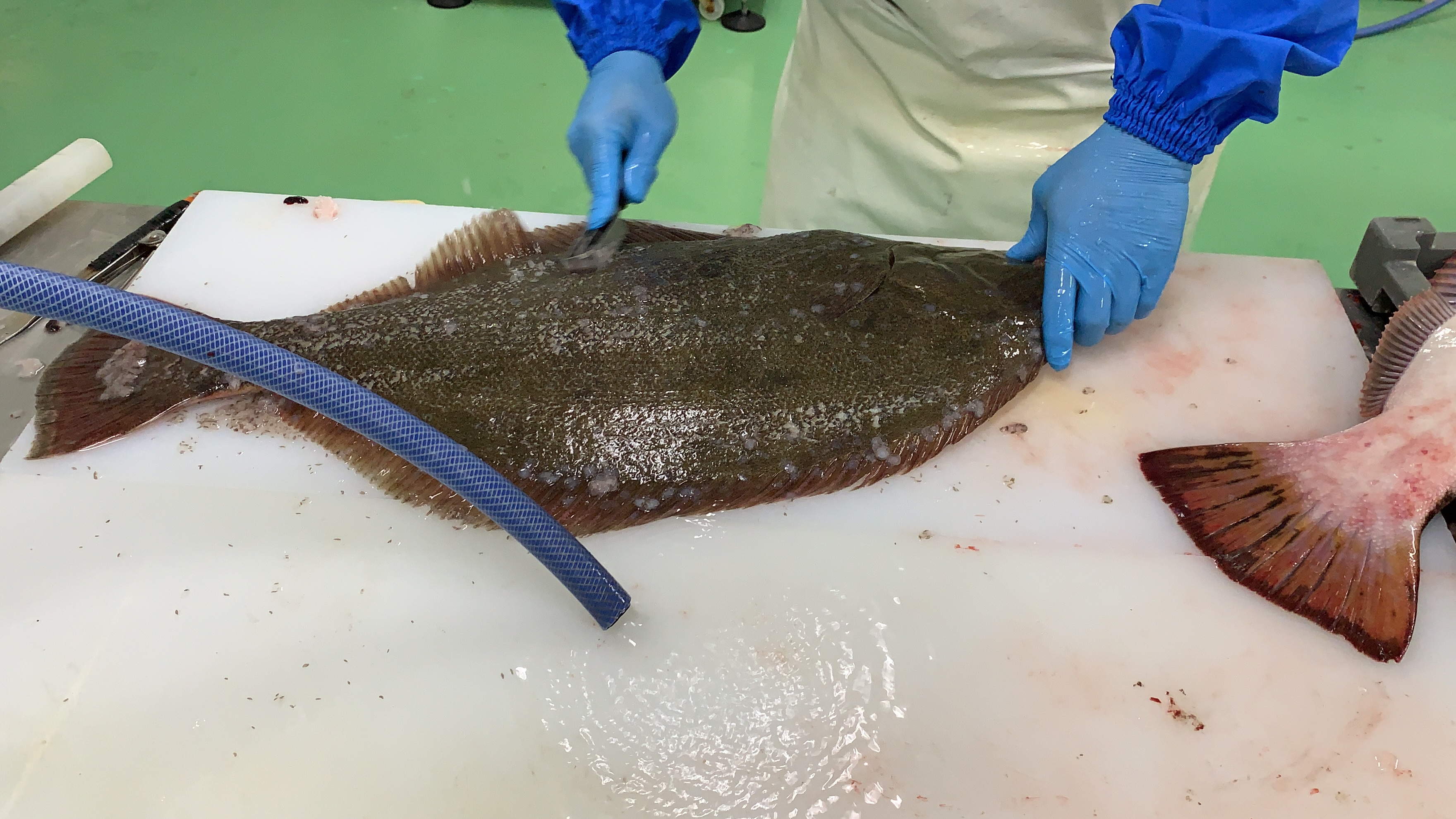

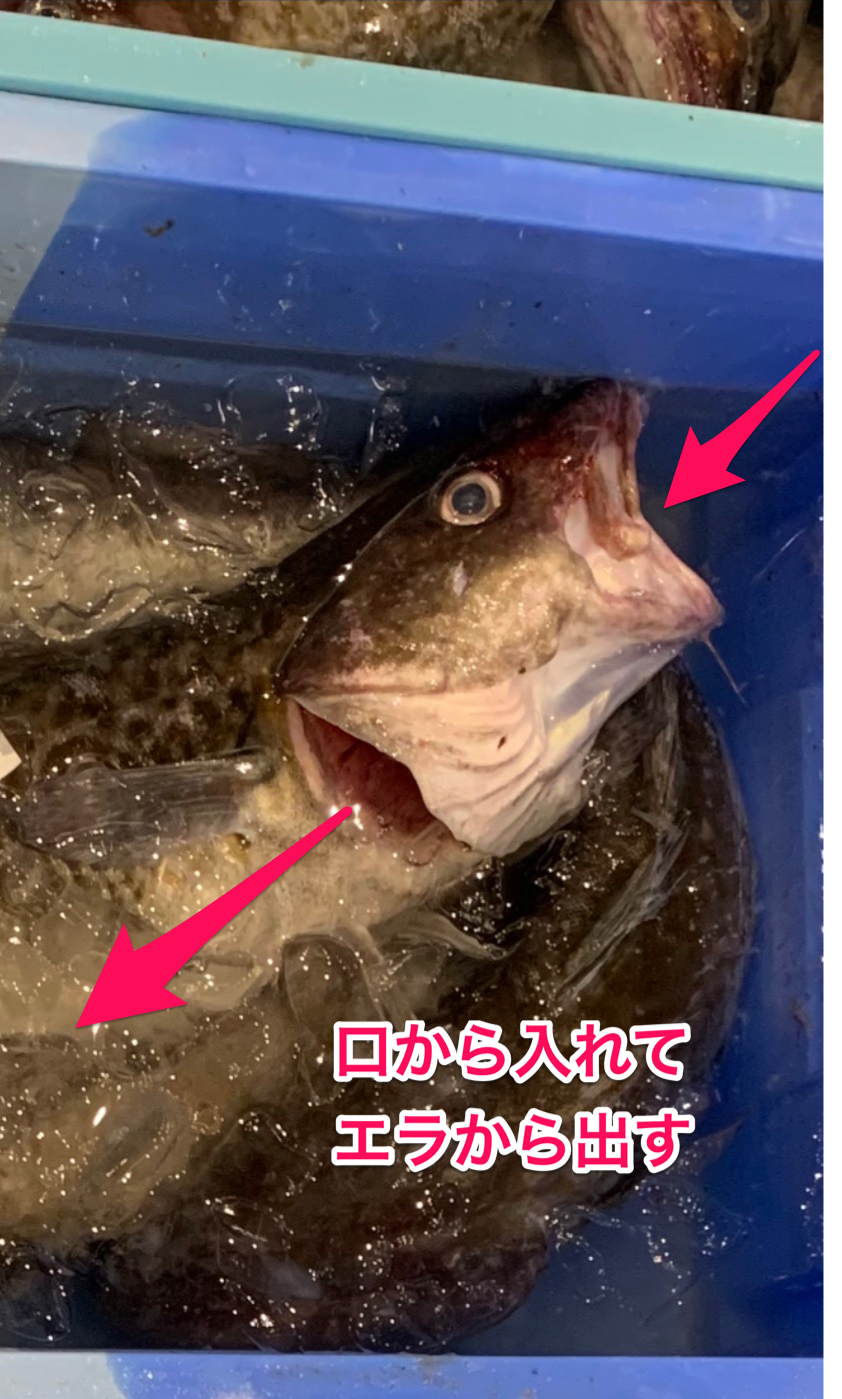

魚は、私たちが口から空気を吸うように水を口から取り込みます。

その水をエラから排出します。

この過程でエラにあるひだのようなもので水に含まれる酸素をとりこみ、二酸化炭素を水に吸収させて排出しています。

ですのでエラは肺のような役割を担っているんですね。

魚を見るときにエラを開けて中のひだが鮮血の色をしているかで鮮度を確認するのも、死んでしまって時間がたつと呼吸をしていないのでどんどんどす黒くなってくる血の色が確認できるからです。

魚の中にはもはや呼吸をすることを忘れた種類もいます。

その代表がマグロです。

彼らは泳ぎ続けることで常に口から水を取り込みエラから水を出しています。前に進む力を利用して吸う吐くという行動をしなくて済む、とも言えますし、動かなければ吸うことができず死んでしまうとも言えます。

私もノンストップで動き続ければ呼吸をしなくて済むように進化できるしょうか?(笑)

まとめると、酸素は生き物にとって重要で、魚はその例外でなく、ただその取り込み方が違う。エラが肺のような役割をしている。といったところです。

ではまた次回!

対岸の奥に小さく女川駅が見えます。わかるでしょうか。

対岸の奥に小さく女川駅が見えます。わかるでしょうか。 7:30頃、魚を積んだ船が女川港に入ってきました。今日は2隻のようです。

7:30頃、魚を積んだ船が女川港に入ってきました。今日は2隻のようです。 港に船をつけて…

港に船をつけて… 船底部分にいる魚を水揚げします。

船底部分にいる魚を水揚げします。 これが何度か繰り返されます。

これが何度か繰り返されます。  水揚げされた魚は一旦ここにまとめて入れられて…

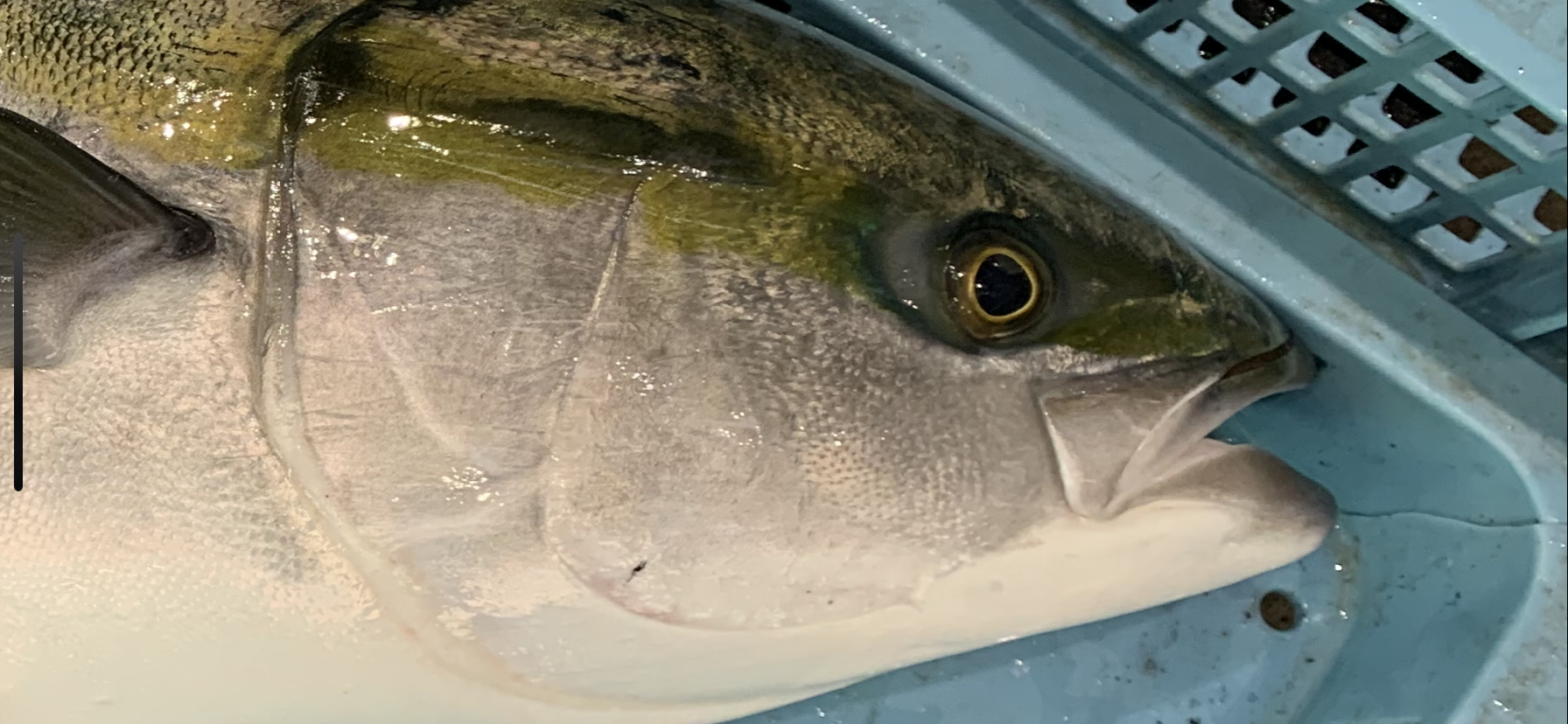

水揚げされた魚は一旦ここにまとめて入れられて… 水揚げされた魚は大きな鰆(さわら)や、わらさ(ブリになる前の体長50cm程度のもの)スズキなどは選別されます。

水揚げされた魚は大きな鰆(さわら)や、わらさ(ブリになる前の体長50cm程度のもの)スズキなどは選別されます。 ウミネコやカモメがずっと上を飛んでいます。数センチほどの落ちた魚を食べてます。

ウミネコやカモメがずっと上を飛んでいます。数センチほどの落ちた魚を食べてます。 せりの場所へ運ばれます。

せりの場所へ運ばれます。 ここで、魚種や大きさごとに選別されます。この日は、鮭やいか、鯛なども揚がっていました。

ここで、魚種や大きさごとに選別されます。この日は、鮭やいか、鯛なども揚がっていました。 窓のあるところに小さな穴があいていて、ここに競り落としたい金額を記入して入れます。そして一番高い値段をつけた事業者が競り落としです。

窓のあるところに小さな穴があいていて、ここに競り落としたい金額を記入して入れます。そして一番高い値段をつけた事業者が競り落としです。