こんにちは、お知らせでもお伝えしたのですが当店の「魚やの煮付け」がパッケージデザインで賞をいただきました!

詳しくはこちら↓↓

【魚やの煮付】アジアのパッケージデザイン賞「Topawards Asia」を受賞

でも、本サイトは評価全部英語で読めないですね・・・ということでお魚の力を借りて訳してみたのでよろしければ一緒に世界への扉を開きましょう↓↓

https://www.topawardsasia.com/winners/sanriku-sakanaya

Outstanding in Functionality | FOOD

機能性できわだつ|食品

“The “Sanriku Sakanaya no Nitsuke Series” is designed for busy people such as working mothers.

「三陸魚やの煮付け」シリーズは働くママのような忙しい人のためにデザインされています。

Freshly caught sanma, mackerel and sardine are quickly processed and gently seasoned in soy sauce and ginger without using any preservatives or chemical seasonings.

新鮮なさんま、さば、それにいわしは素早く加工され、程よく生姜と醤油で味付されています。保存料や化学調味料は使用していません。

The serving size is calculated and thought out according to how much a woman can consume.

量は一人の女性が食べる量を想定し計算されています。

The product can be stored in room temperature for a long period of time, and it can be easily enjoyed as is or better, when heated in a microwave oven.

この製品は長い間常温で保存することができ、そのまま簡単に食べることができます。レンジでチンするとよりおいしくいただけます。

The tray resembles the image of a white baking dish so that it would not feel lonely or odd when placed onto the dining room table.

このトレーはそのままテーブルに並べてもおかしくならないよう、そして寂しく感じないように、白いお皿に似せて作られています。

It eliminates the need to re-plate and saves the time and hassle of washing dishes; making it ideal for people who are busy and don’t have time to cook, but want to eat and enjoy delicious food.

これで他の皿に移し替えたり皿洗いをする手間がなくなるので、おいしい食事をしたいけど忙しくて料理をする暇がない人にとっては理想的です。

The top film is designed so that customers can pick it up with peace of mind; with emphasis on being able to see the contents.

トップフィルムはお客様が安心して手に取っていただけるように、中身が見えることにこだわってデザインされました。

The film graphics convey the image of ‘Sanriku’s delicious fish’ and ‘Japanese style’.

フィルムのデザインは「三陸の美味しい魚」と「和」のイメージを伝えています。

The reason behind this arrangement also shows our confidence in the product.”

こうした製品設計ができたのは私達が製品に自信があったからでもあります。

・・・・という具合に単なる自慢になってしまいました(照)

これからは改めて皆さんのためになるお魚情報をお届けできるように致しますので今回ばかりはお許しください汗

しかし第三者から評価されまして、本当に光栄なことでしたのでそのご報告でした。

🐟今回ご紹介した魚屋の煮付け、よろしければぜひご賞味ください🐟

それではまた次回!

対岸の奥に小さく女川駅が見えます。わかるでしょうか。

対岸の奥に小さく女川駅が見えます。わかるでしょうか。 7:30頃、魚を積んだ船が女川港に入ってきました。今日は2隻のようです。

7:30頃、魚を積んだ船が女川港に入ってきました。今日は2隻のようです。 港に船をつけて…

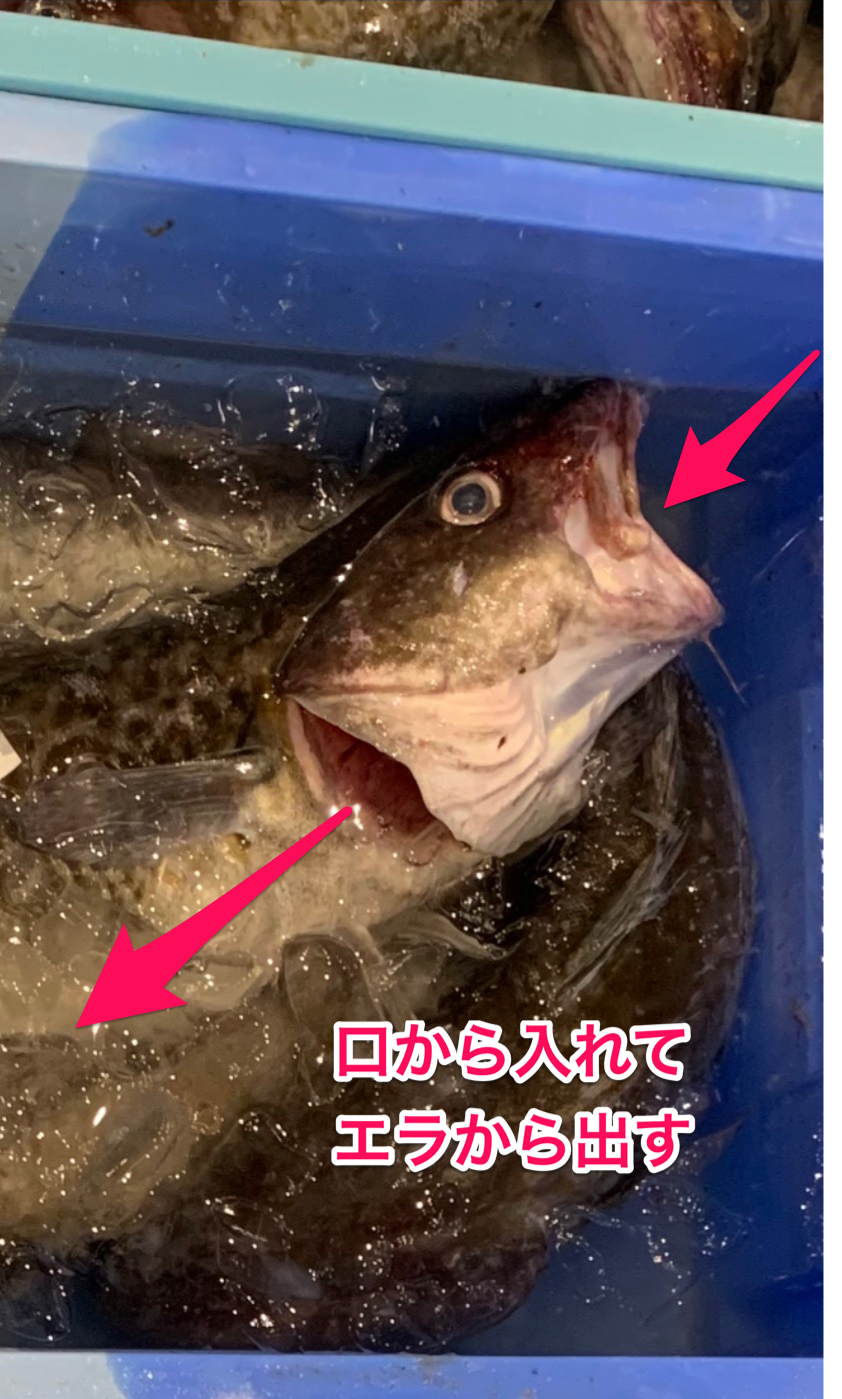

港に船をつけて… 船底部分にいる魚を水揚げします。

船底部分にいる魚を水揚げします。 これが何度か繰り返されます。

これが何度か繰り返されます。  水揚げされた魚は一旦ここにまとめて入れられて…

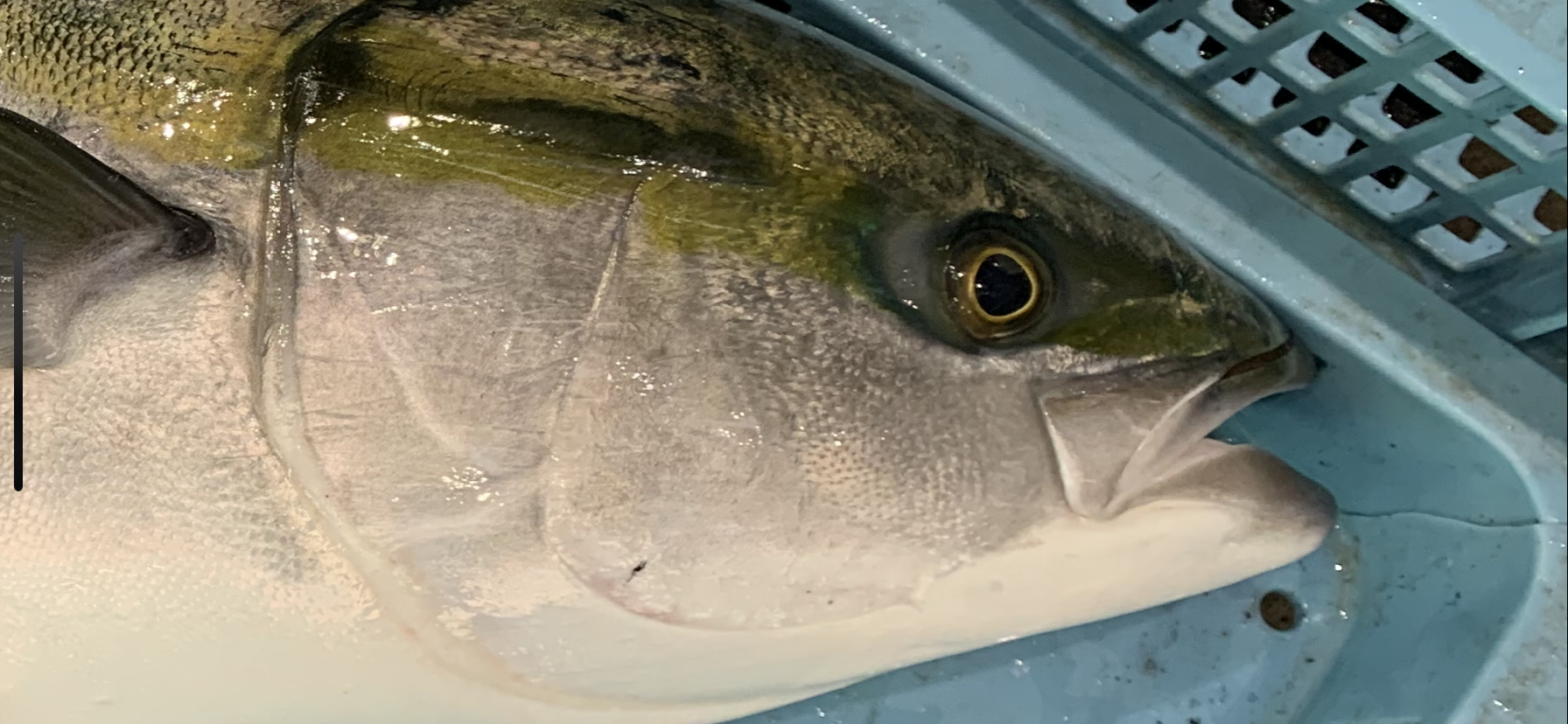

水揚げされた魚は一旦ここにまとめて入れられて… 水揚げされた魚は大きな鰆(さわら)や、わらさ(ブリになる前の体長50cm程度のもの)スズキなどは選別されます。

水揚げされた魚は大きな鰆(さわら)や、わらさ(ブリになる前の体長50cm程度のもの)スズキなどは選別されます。 ウミネコやカモメがずっと上を飛んでいます。数センチほどの落ちた魚を食べてます。

ウミネコやカモメがずっと上を飛んでいます。数センチほどの落ちた魚を食べてます。 せりの場所へ運ばれます。

せりの場所へ運ばれます。 ここで、魚種や大きさごとに選別されます。この日は、鮭やいか、鯛なども揚がっていました。

ここで、魚種や大きさごとに選別されます。この日は、鮭やいか、鯛なども揚がっていました。 窓のあるところに小さな穴があいていて、ここに競り落としたい金額を記入して入れます。そして一番高い値段をつけた事業者が競り落としです。

窓のあるところに小さな穴があいていて、ここに競り落としたい金額を記入して入れます。そして一番高い値段をつけた事業者が競り落としです。