こんにちは。

本日11/14は皇位継承の祭祀の一つ、「大嘗祭」にあわせて開催される大嘗祭当日祭に参加させていただき、我々にとって大変名誉な日でした。

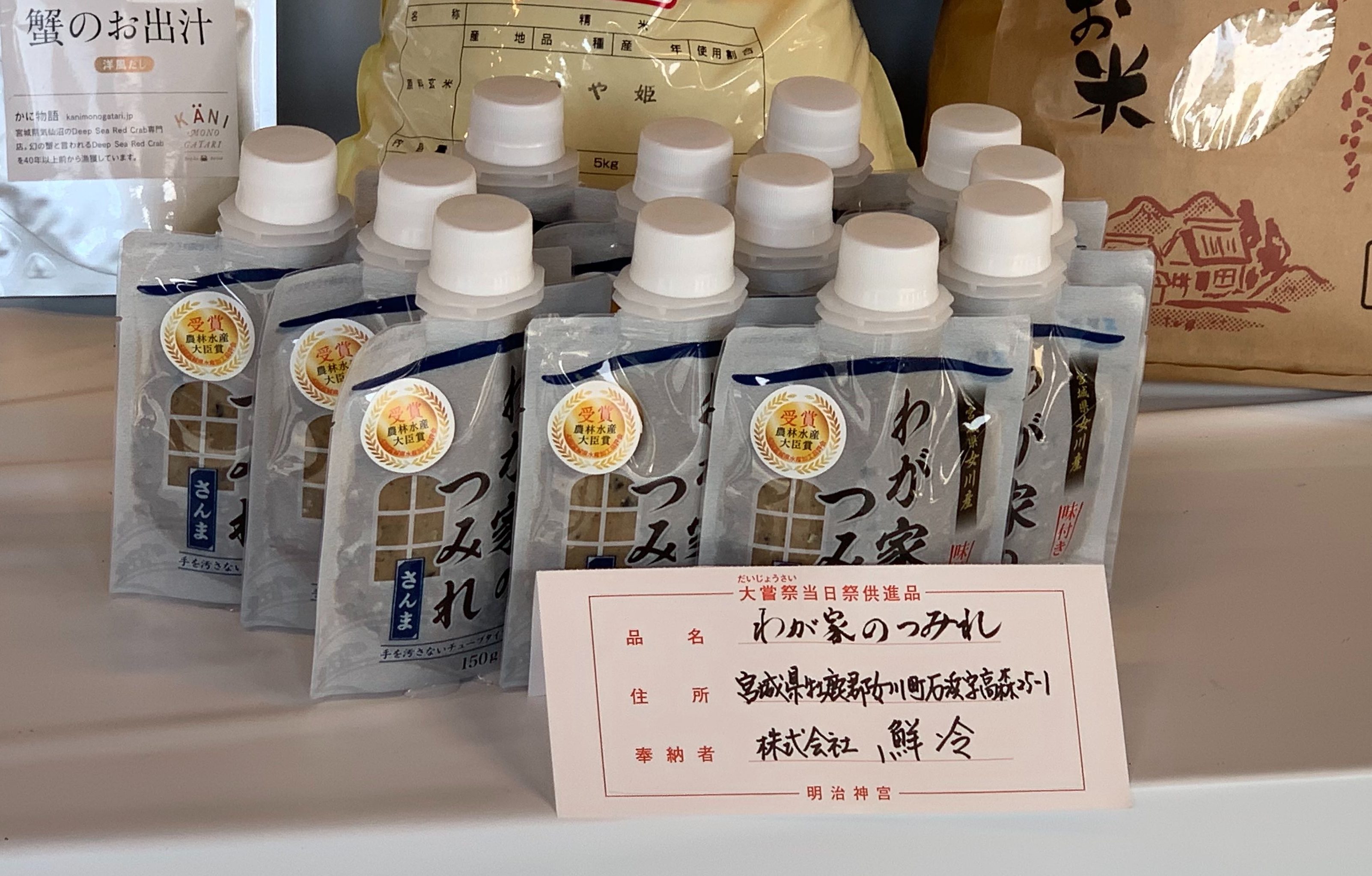

当日祭は全国の神社で行われるようですが、明治神宮での祭にご招待いただき、私たちはさんまつみれをお供えしてきました。

【大嘗祭とは???】

ニュースでも盛んに取りざたされていましたが大嘗祭って何なんでしょう?少し調べてみました。

“新天皇が即位の後に新穀を神々に供え、自身もそれを食する。その意義は、大嘗宮において、国家、国民のために、その安寧、五穀豊穣を皇祖天照大神及び天神地祇に感謝し、また祈念することである”

“一般に、毎年11月23日に行われる宮中祭祀の新嘗祭と同じく、収穫感謝の秋祭りと解されている。実際、祭儀の次第にも共通点があり、大嘗祭が行われる年には新嘗祭は斎行されない。”

「”大嘗祭”」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』より。

“最終更新 2019年11月14日 (木) 01:51 “ UTC

URL: http://ja.wikipedia.org/

要するに毎年「新嘗祭」という五穀豊穣を祝う秋の祭事はあるけれども、新しい天皇が即位した年だけは「大嘗祭」を執り行うということなのでしょう。

一世に一回の貴重な行事なんですね。

当日祭は大嘗祭に合せて全国の神社で行われる、今年の収穫に感謝する祭事のようです。

【お供えしえきました】

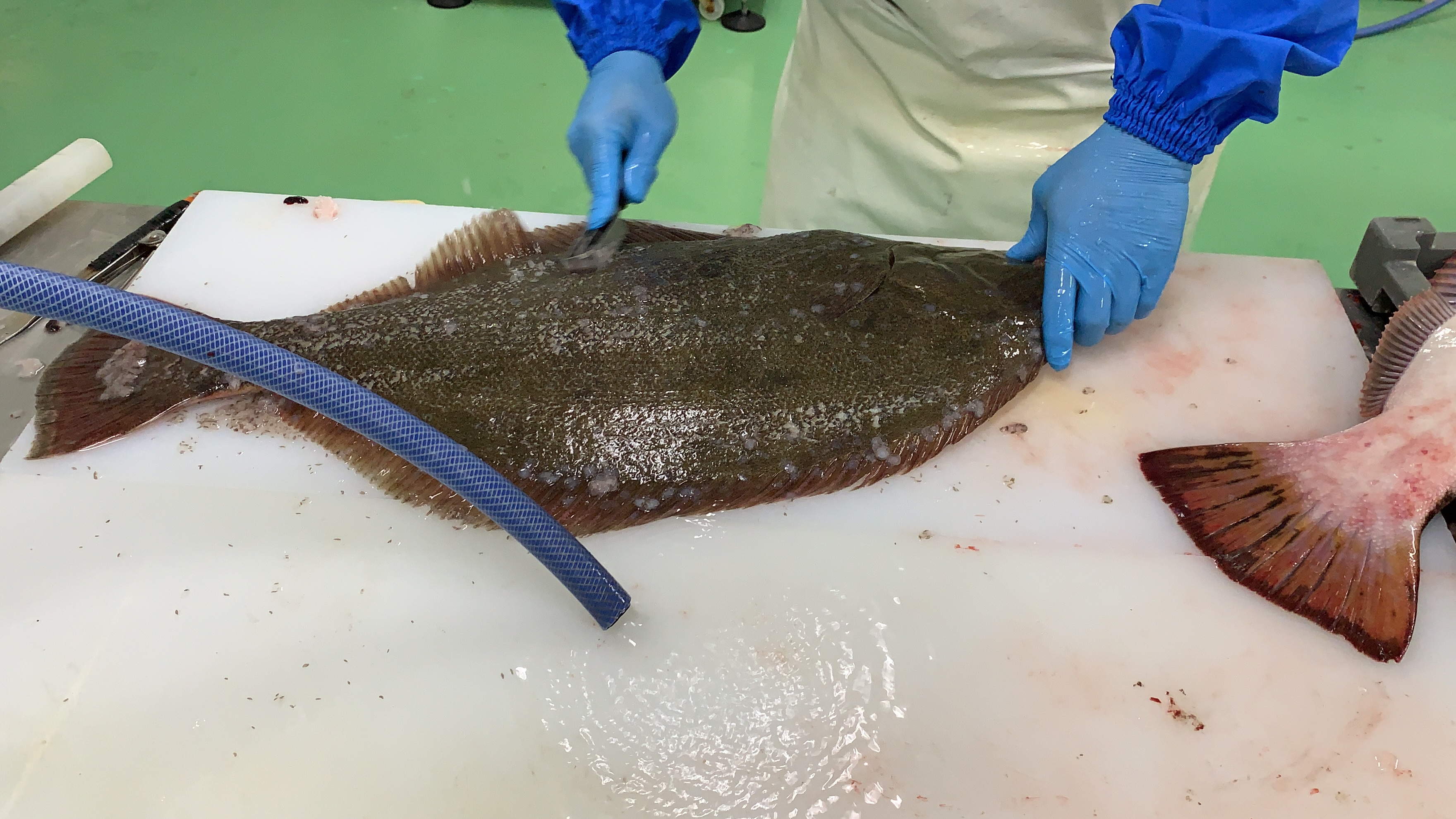

今回このような貴重な行事に参加することができたのは、今年「わが家のつみれ さんま」が第43回宮城県水産加工品品評会で農林水産大臣賞を受賞したことがきっかけです。

私たちは今年宮城でおいしいものを代表して、明治神宮にてこのつみれをお供えする機会を頂きました。

神様は実際にお召し上がりになるのでしょうか?ぜひ感想を聞いてみたいです。

今回お供えしたさんまのつみれぜひ味わってみてください🐡

<゜)))彡さんまつみれのページはこちら<゜)))彡