タテは海の幸の中でもかなり人気の高い食材ですよね。BBQや飲食店で食べたことがあるという方も多いと思います。

せっかくならホタテの美味しい食べ方を知って、自宅でもたっぷり味わいたい!とお考えの方に向けて、ホタテのおすすめ調理方法や下処理の方法を解説いたします!

公式オンラインショップ『女川さかな手帖』では、新鮮なホタテ貝柱の販売を行っております!

全国に最高の「鮮度」をお届けするべく追求した技術を基に、ご家庭に美味しいホタテをお送りいたしますよ!

ホタテの食べられる部位と食べられない部位を知っておこう

ホタテを調理するには、まず食べられる部位とそうでない部位の存在を知っておく必要があります。

ホタテの食べられる部位

・貝柱

言わずと知れたホタテのメインディッシュですよね。貝柱はホタテの貝殻同士を繋いでおく閉殻筋(へいかくきん)の俗称です。ホタテの体で最も大きな部位がここなんです。筋とある通り貝柱は筋肉の塊。ホタテはこの大きな貝柱を使って泳ぐことができるんです。

本来アサリなどの2枚貝には貝柱が2つあります。

ホタテにも本来は2つの貝柱が存在しているのですが、成長と共に前側の貝柱が退化、後側にいた貝柱が特に大きく発達することで最終的には1つになるんです。

焼いても煮ても、刺身にしても美味しい部位です。

・貝ひも

ホタテの周りにあるひらひらした部分は外套膜(がいとうまく)と呼ばれる部位です。貝ひもとして親しまれていますね。

主に貝殻を作る役割を果たしていますが、この部位から海水を射出して泳ぐこともできます。

また、貝ひもには黒い点々とした目がついています。その数はなんと約80個以上!

集合体が苦手な方は検索を控えた方が良さそうな数ですね……。

貝ひもは特におつまみとして親しまれることが多いです。コリコリとした歯応えでコアなファンも多いとか。

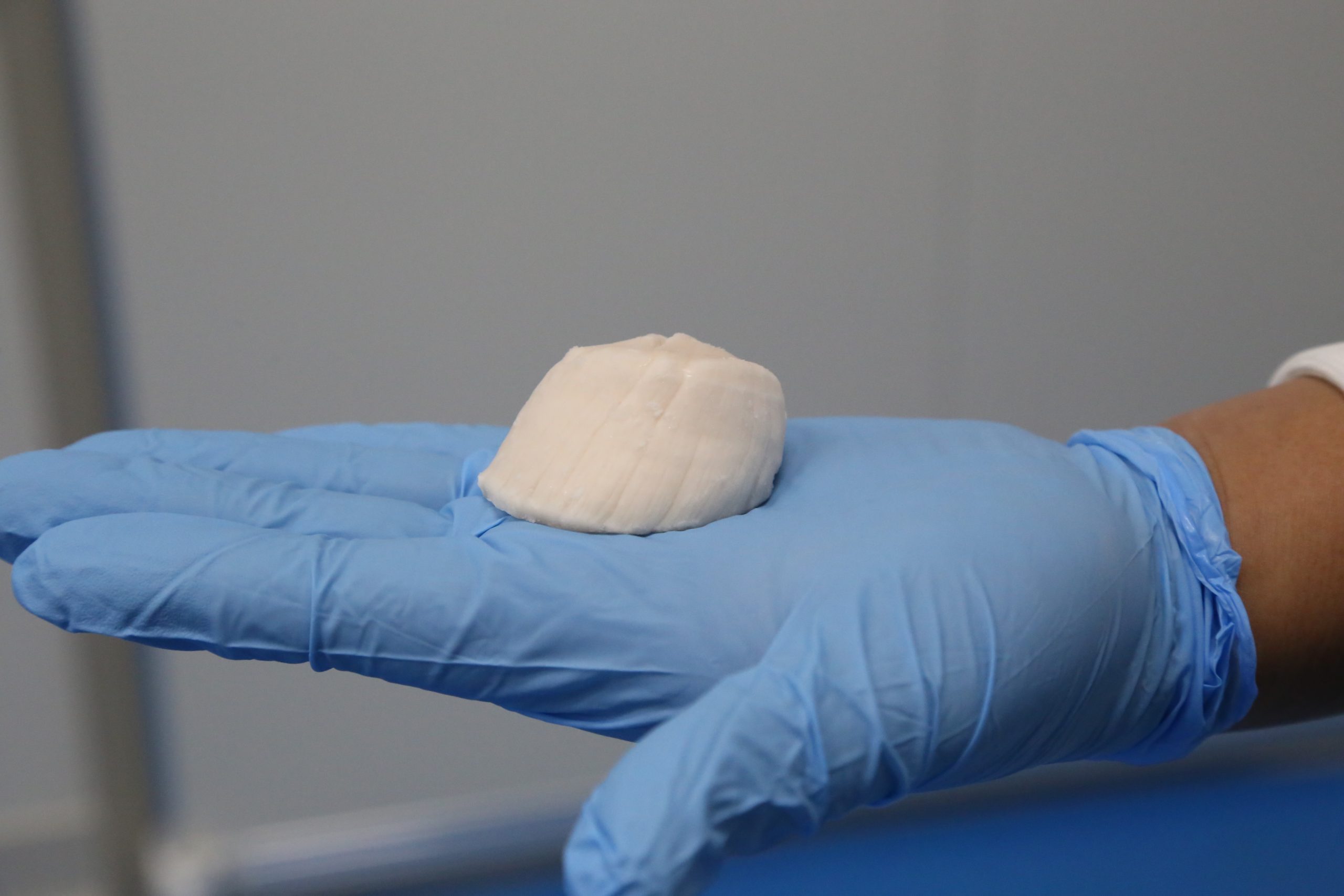

・生殖巣

あまり食べるイメージは無かった方もいらっしゃるかもしれませんね。

ホタテの生殖巣も実は食べることができる部位の一つです。

オスの生殖巣は白く、メスはオレンジ(ピンク)色。

時々白とオレンジが混じった雌雄同体の個体もいるみたいです。

新鮮なものなら生で食べられるほか、煮付けにするととても濃厚で美味しい部位ですよ!

ホタテの食べられない部位

・ウロ

ホホタテの黒い部分を中腸腺、通称ウロと呼びますが、この部位は食べることが推奨されていません。

ウロは胃や肝臓のような役割を担っています。

ホタテが毒性のあるプランクトンを摂取した場合、分解しきれなかった毒素がここに溜めこまれ、時間と共に強くなっていきます。

そのため、特に成貝のウロは食べない方がいいとされているんです。

ただ、食べると必ず食中毒になるわけではありませんので、万が一口にしてしまっても焦る必要はありません。

ホタテを食べる際はそういう可能性があるのだということを念頭に入れておくべき、ということですね。

部位ごとに紹介!おすすめの食べ方

ホタテの食べられる部位が分かったところで、それぞれの部位にぴったりなおすすめの食べ方をご紹介!

【4選】貝柱はオールラウンダー!〜焼きから刺身まで〜

貝柱はどんな食べ方でも美味しく頂ける正に万能の食材!今回は特に4つのおすすめな食べ方をピックアップしました。

その1 お刺身

こちらも人気な食べ方、ぷりぷりで新鮮な身をお好きな調味料でいただくお刺身。

最も本来の甘味や旨味を感じ取りやすい生食は貝柱にうってつけです!

アレンジでカルパッチョやマリネにすると、おしゃれ度がアップして食事が華やかになりますね!

その2 バター醤油焼き

貝柱と言えばの王道な食べ方ですよね!なんだかんだこれが一番美味しかったりします。

バターと醤油の風味がホタテの美味しさをさらに掻き立て、ほくほくの貝柱がお酒にもご飯にも合う!ホタテ未経験者はここからお試しあれ。

その3 アヒージョ

ホタテはアヒージョにしても美味しい!

オイルをたっぷり吸ったホタテの塩っ辛さはやみつきになること間違いなし。

おつまみとしても優秀ですが、宅飲みでおしゃれなアヒージョが出てきたら喜ばれること請け合いですよ。

手間をかけずにホタテアヒージョが食べたい!

女川アヒージョ プリプリほたて | 三陸の旬の魚介・海産物の通販【女川さかな手帖 | 鮮冷】

手間をかけずにお家でアヒージョを楽しみたい……なんて方にはこちらのアヒージョがおすすめです。

ハーブの香りとオイルの味わいがたまらない!

このまま食べるのはもちろん、パスタに和えても楽しめます。

贈り物にぴったりな4本セットもありますよ!

女川アヒージョ 4本入ギフトBOX | 三陸の旬の魚介・海産物の通販【女川さかな手帖 | 鮮冷】

その4 カレー

意外に思った方は多いのではないでしょうか?

実はホタテとカレーは相性抜群なんです!

シーフードカレーの具材でも良し、ホタテ単品カレーにしても良し、スパイスの効いたカレーとホタテの甘味がベストマッチ!

ホタテの栄養を吸収するのに一番良い食べ方は「煮る」こと。

カレーは栄養を摂るという意味でも最もおすすめな食べ方ですよ!

ホタテカレーならこちらもチェック!

みなとまちレストランカレー バターチキン風帆立カレー | 三陸の旬の魚介・海産物の通販【女川さかな手帖 | 鮮冷】

電子レンジで温めるだけで本格ホタテカレーを楽しめます。

ココナッツミルクとクリームがホタテの甘味と絶妙にマッチした一品!

濃厚なカレーに肉厚なホタテの身がごろっと入っており贅沢感もたっぷりです。

忙しい時や、夜中に小腹が空いた時に。

【2選】実は便利な貝ひも!メインもサブもこなします

貝ひもはおつまみ、というイメージが強くあるかと思われますが、それだけでは終わりません。実は何にでも使えちゃう貝ひものおすすめな食べ方を2つ、選び抜きました!

その1 ガリバタ醤油

ガーリックとバター醤油で炒めた貝ひもを一度食べると、もう手がとまりません!

ビールやハイボールに合いすぎるので飲み過ぎにはご注意を。

おつまみとしての真価を発揮する食べ方です。

貝ひものガリバタ醤油が食べたいならこちらもチェック

ホタテ貝ひものガリバタ醤油 | 三陸の旬の魚介・海産物の通販【女川さかな手帖 | 鮮冷】

手軽に貝ひものガリバタ醤油を食べることができる商品です。

廃棄予定だった貝ひもを「もったいない!」精神で利用した環境にも優しい一品。

バターとガーリックが絡み合いどんな料理やお酒にも相性抜群!

そのまま食べても良いですし、パスタやチャーハンに混ぜてみても◎。

こちら、常温で長期保存が可能なのでアウトドアにも最適です!

備蓄に一ついかがですか?

その2 炊き込みご飯

貝ひもで炊き込みご飯ができちゃうんです!

コリコリの食感は貝柱とはまた違った味わいを演出してくれます。

出汁がよく出たご飯は海の幸を口いっぱいに感じることができますよ。

ホタテの混ぜご飯をもっと手軽に食べよう!

まぜるだけご飯 たっぷり三陸漁師めし ほたて | 三陸の旬の魚介・海産物の通販【女川さかな手帖 | 鮮冷】

炊いたご飯に混ぜるだけで炊き込みご飯が作れる便利な一品です。

レトルトご飯でも炊き込みご飯に変身させちゃうお手軽さが魅力。

炊き込みご飯って下ごしらえだったり炊き具合の調整だったり、細かい作業が必要で少し面倒臭い時もありますよね。

作るのは億劫だけど、どうしても炊き込みご飯が食べたい!という欲張りなお願いが叶っちゃう超便利アイテムです!

【2選】生殖巣も美味しく食べよう!卵特有の濃い味わい

あまり食べる機会が無かったという方、これを機に一度チャレンジしてみませんか?

ホタテの生殖巣は濃厚で味わい深く、意外と様々な食べ方ができるんです。

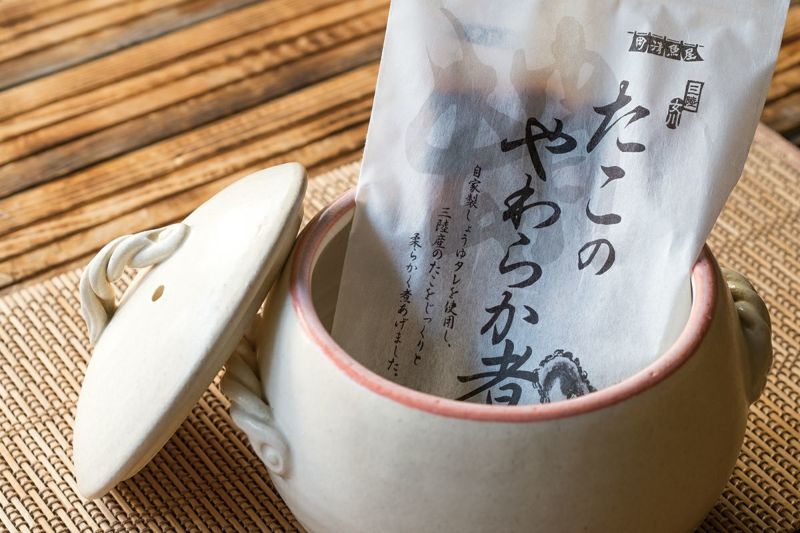

その1 煮物

生殖巣は煮物が最もおすすめ!地域によっては伝統料理にもなっています。

醤油やみりん、酒でオーソドックスに煮るだけでとっても美味しいご飯のお供が完成しますよ。めんつゆを使っても美味しい!

その2 バター醤油焼き

生殖巣もバター醤油で焼くのがおすすめです。

貝柱とは違った卵特有の食感とバターの香りを存分に楽しむことができますよ!

バター醤油以外でも、ポン酢で食べるとさっぱりして美味しいです。

ホタテを調理する際のコツ!

ホタテをお家で食べたい!けれどあまり扱ったことがない……。なんて方もご安心を。

まずこれは覚えておきたい!というホタテ調理のコツを5つ解説いたします。

【1】貝ひもの洗い方

新鮮なホタテの貝ひもはぬめりがあるため、そのままでは調理に向きません。

- 塩でよく揉み込む

- 水で洗い流す

- ぬめりがなくなるまで2を繰り返す

- キッチンペーパーで水気を拭き取る

このように処理することで、貝ひもをきれいに洗えますよ!

【2】解凍のやり方

冷凍ホタテを購入した場合は、解凍の仕方ひとつで風味が全く変わってしまいます。

今回は特におすすめな流氷解凍の方法を詳しくおすすめしちゃいます!

用意するもの

- 氷を入れたボウル

- 塩(大さじ1)

- ラップ

- ペーパータオル

①まず氷を入れたボウルを準備します。氷の量は解凍したいホタテと同量が目安です。

そこに塩を大さじ一杯入れ、全体に行き渡るよう軽く混ぜます。

②未解凍のホタテをボウルに入れ、ラップをして1〜5時間置きます。

ポイントは氷でホタテを埋めるようにすること。

冷蔵庫に入れる必要はありませんが、あまり暑い場所に置いておくのは控えましょう。

③サイズによってかかる時間は変わるので、1時間置きに様子を見ておきましょう。全体的に柔らかくなったらキッチンペーパーに包んで水気を取って解凍完了!

この方法は、ホタテを最も新鮮な状態に戻すことが可能です。

少し面倒だな、風味をあまり気にしないな……という場合は、ホタテを袋に入れて水に張り、流水を流しかけることでも解凍できますよ。

【3】貝柱の切り方

貝柱は縦に繊維が通っています。ぷりぷりとした食感を楽しみたい場合は、繊維に沿って縦に切ることで歯応えを引き出せます。

反対に、繊維を断つように横に切ると中にある旨味をより感じることができるようになりますよ。

【4】殻付きホタテの捌き方

殻付きのホタテってどうやって捌いたら良いか分からないですよね。

以下のリンクにて初心者でもできる簡単なホタテの捌き方を解説しております!

殻付きホタテの購入を検討している方は、予習も兼ねてぜひご覧ください!

【女川さかな手帖】殻付ホタテの剥き方

【5】殻付きホタテの焼き方

BBQやお家などで殻付きのホタテを焼きたい!という場合に使えるコツをご紹介。

※殻付きのまま焼く際はトングや軍手を使用して、やけどや怪我の無いよう十分注意しましょう。

・殻付きのまま焼く方法

- まず、殻の汚れは軽く落としておきます。

- ホタテの貝殻をよく見て、平らな方を下にして網に置きます。

- 口が少し開いてきたらひっくり返す。

- トングなどで中の焼け具合を確認します。殻が貝柱から完全に離れ、汁が煮立っていれば頃合い。汁が吹き出すことがあるので気をつけましょう。

・殻から身を取り外してから焼く方法

こちらの方法であれば「焼きすぎて焦げる」、「どのくらい焼けているか分からない」ことが無いのでより美味しくホタテを焼くことができますよ!

- 殻から身を切り離しておきます。ウロも取り除く。

- 外した身を殻の上に戻し、火にかける。強火で一気に。

- 汁が出てきたらひっくり返し、よく焼く。

- 全体的に白っぽくなってきたら頃合い。

・フライパンで焼く方法

お家でも殻付きのホタテを焼きたい時のお手軽な方法です。

- 殻から身を取り外しておきます。ウロも取り除く。

- フライパンの上に並べ、中〜強火で焼きます。アルミホイルや蓋で蒸し焼きにするのがポイント。

- 汁が出てきたところでひっくり返し、両面焼く。

- 全体的に白っぽくなったら頃合い。

美味しいホタテが食べたくなったら鮮冷で!自慢の三陸ホタテで贅沢ホタテ料理を作ろう!

いかがでしたか?

ホタテの食べ方について解説してきましたが、これが皆さまのお役に立てたのなら幸いです!

また、「せっかくなら新鮮なホタテを使って料理がしたい、採れたてのホタテが食べたい!」と思っていただけたでしょうか。

そんな方におすすめしたいのが、鮮冷公式オンラインショップ『女川さかな手帖』で取り扱っている『三陸産ホタテ』です!

私たちは、全国に美味しくて安全なホタテをお届けしています!

・三陸の海で育ったホタテは魅力と旨味たっぷり!

リアス式海岸が広がる三陸の海は、森から流れ込む良質なミネラルによって栄養豊富なプランクトンが多く生息しています。プランクトンを主食とするホタテにとって、三陸の海は絶好の養殖場なのです。

そんな海で育ったホタテは、とにかく肉厚で大きいのが特徴!

貝柱も大きく、濃厚な甘さが際立ちます。

女川は宮城でも随一のホタテ養殖スポット。

宮城の海でのびのびと成長した贅沢ホタテはぜひ味わっていただきたい一品です!

・新鮮なホタテをお届け!美味しさへのこだわり

鮮冷はなにより『鮮度』を大切にしています。

水揚げした魚たちは船底で氷水に浸け、港へと運びます。その後、5分以内に工場へと運ばれます。

工場に到着後は、とにかく魚の温度を上げないよう丁寧に選別、下処理していきます。

温度が上がることは鮮度の低下に繋がるためです。

鮮冷では、世界で初めてCAS技術(細胞破壊を抑える先進の冷凍技術)とトンネルフリーザー(食品加工で多く用いられる冷凍作業が可能な機械のこと)の組み合わせを実現させました。

これにより、従来の凍結加工で発生していたドリップ(冷凍した食材の細胞内にある氷が溶け出てくること、これにより旨みが落ちる)を防ぎ、水揚げされたままの鮮度と旨みを長期間保つことが可能に。

以上の工程を踏まえることで、皆さまのご家庭に美味しく新鮮な食材をお届けすることが可能になったのです!

・CAS冷凍加工とは?

CAS(Cells Alive System)凍結加工について

美味しいホタテを味わいたいなら鮮冷公式オンラインショップ『女川さかな手帖』!

新鮮さを何より大切にする鮮冷のホタテだからこその美味しさがございます。

三陸産のホタテは全国の名店からも高い評価を得ています。

その瑞々しく大きな身は、ホタテ好きにはたまりません!

公式オンラインショップ『女川さかな手帖』ではプリプリで甘いホタテ貝柱のほか、料理に便利なパスタソースやホタテのアヒージョなど、様々なホタテ商品を取り扱っております!

期間限定にはなってしまいますが、殻付きのホタテを販売することもございます。

ホタテの剥き方を掲載したレシピ本と専用のヘラも同梱しておりますので、初めての方でも安心してご購入いただけますよ!

皆さまが安心してホタテを楽しめるよう、誠心誠意を込めて商品を出荷、発送いたします!

【三陸逸品】三陸産鮮冷ほたて貝柱(CAS凍結)500g(15ー18粒入り)

【三陸逸品】三陸産鮮冷ほたて貝柱(CAS凍結)1kg(31ー35粒入り)

具だくさんパスタソース-ほたて貝ひものペペロンチーノ- | 三陸の旬の魚介・海産物の通販

【女川さかな手帖 | 鮮冷】

女川アヒージョ プリプリほたて | 三陸の旬の魚介・海産物の通販【女川さかな手帖 | 鮮冷】

女川アヒージョ 4本入ギフトBOX | 三陸の旬の魚介・海産物の通販【女川さかな手帖 | 鮮冷】

みなとまちレストランカレー バターチキン風帆立カレー | 三陸の旬の魚介・海産物の通販【女川さかな手帖 | 鮮冷】

ホタテ貝ひものガリバタ醤油 | 三陸の旬の魚介・海産物の通販【女川さかな手帖 | 鮮冷】

まぜるだけご飯 たっぷり三陸漁師めし ほたて | 三陸の旬の魚介・海産物の通販【女川さかな手帖 | 鮮冷】